문화예술

'불후의 명작'은 끝났다, 곰팡이 피는 미술의 등장

영원히 변치 않는 예술이라는 고정관념을 깨는 전시가 국립현대미술관에서 열린다. 시간이 흐르며 스스로 분해되고 사라지는, 이른바 '삭는 미술'을 전면에 내세운 '소멸의 시학' 전은 예술의 본질과 미래에 대한 급진적인 질문을 던진다. 이번 전시는 작품의 보존이라는 미술관의 전통적인 숙명에 도전하며, 소멸을 통해 오히려 새로운 생성을 이야기하는 역설의 미학을 탐구한다.

영원히 변치 않는 예술이라는 고정관념을 깨는 전시가 국립현대미술관에서 열린다. 시간이 흐르며 스스로 분해되고 사라지는, 이른바 '삭는 미술'을 전면에 내세운 '소멸의 시학' 전은 예술의 본질과 미래에 대한 급진적인 질문을 던진다. 이번 전시는 작품의 보존이라는 미술관의 전통적인 숙명에 도전하며, 소멸을 통해 오히려 새로운 생성을 이야기하는 역설의 미학을 탐구한다.전시의 핵심 개념인 '삭다'는 부패하여 사라지는 동시에, 발효를 통해 새로운 맛과 가치를 만들어내는 이중적 의미를 품고 있다. 참여 작가들은 기후 위기 시대에 작품이 물질적으로 쇠락하는 과정을 숨기지 않는다. 오히려 이를 자연의 거대한 순환 과정에 동참하는 예술적 행위로 승화시킨다. 국내외 작가 15팀은 썩어가는 물질, 버려진 폐기물, 심지어 곰팡이와 곤충까지 작품의 일부로 끌어들인다.

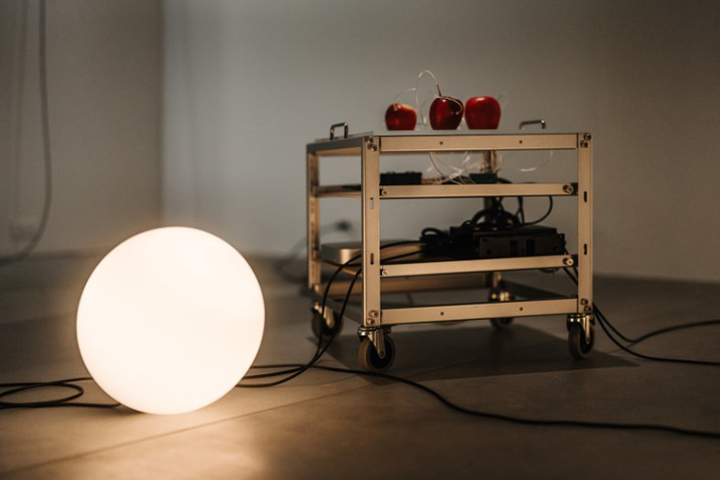

전시장에 들어서면 서울의 폐기물을 비옥한 토양으로 바꾼 아사드 라자의 설치 작품 '흡수'가 관객을 맞는다. 이는 버려진 것들의 가치를 되묻는 동시에, 소멸이 곧 새로운 시작이 될 수 있음을 암시한다. 이어 썩어가는 과일이 내는 미세한 소리를 포착한 유코 모리의 작품, 해변의 잔해로 엮은 세실리아 비쿠냐의 조각 등은 사라짐이 끝이 아닌, 다른 상태로 '이행'하는 과정임을 보여준다.

이번 전시는 인간 중심의 창작 활동에서 벗어나 비인간 존재를 예술의 주체로 초대하는 파격을 선보인다. 댄 리 작가는 곰팡이, 버섯, 곤충, 발효액 등이 스스로 번식하고 변화하며 만들어내는 예측 불가능한 풍경을 통해 미술관을 하나의 살아있는 생태계로 탈바꿈시킨다. 관객은 고정된 작품을 감상하는 것을 넘어, 시시각각 변화하고 살아 움직이는 유기체와 조우하게 된다.

미술관은 관람객이 이 낯선 예술을 온전히 경험할 수 있도록 다양한 장치를 마련했다. 분해 가능한 대안 재료를 직접 만져볼 수 있는 촉지도를 제작하고, 이동 약자를 위한 관람 동선을 세심하게 설계했다. 또한 배우 봉태규의 목소리 재능기부로 제작된 오디오 가이드는 다소 난해할 수 있는 작품의 이해를 돕는 친절한 길잡이가 되어준다.

미술관 야외 공간에 설치된 풀과 흙으로 만든 작품들은 겨우내 비와 눈을 맞으며 서서히 허물어져 자연으로 돌아간다. 이처럼 '소멸의 시학'은 완성된 결과물이 아닌, 생성과 소멸의 과정 자체를 예술로 제시하며, 유한한 존재들의 공존과 순환이라는 동시대적 화두를 우리에게 던진다.